«Le parole ragionevoli cadono nel vuoto», Simone Weil

Non c’è ragionevolezza nella morte. Non prevede pensiero che non sia frammentario. Per esprimere il cordoglio si dice “non ci sono parole”, una frase che dice il niente, se non fosse però la sintesi perfetta dell’indicibilità e dell’inconcepibilità del dolore. Rispetto al femminicidio, però, le parole ci sono e vanno scelte con cura: devono essere parole contrarie a quel senso di ragionevolezza che da tempi immemori viene conferito al genere femminile, senza che qualcuna ne abbia fatto richiesta. Di fronte al femminicidio «le parole ragionevoli cadono nel vuoto», perché qui non c’è soltanto l’atrocità di un omicidio, ma di un omicidio di genere, di un omicidio culturale, che ha richiesto nel tempo una categoria a sé stante per essere affrontato. Se in parte è cieco, privo di ragionevolezza, di sensatezza, di compiutezza, di senno, in gran parte è al contrario culturalmente costruito e fondato su una sua storia, quella del patriarcato. È il nulla assoluto, che non tiene in considerazione la vita, e allo stesso tempo è il riflesso della costruzione domestica e addomesticata della donna.

Non a caso Simone Weil, nel Libro del potere, ripercorrendo la storia del potere e dell’utilizzo della forza nell’antichità classica, scrive «la forza che uccide è una forma sommaria, grossolana di forza. La forza schiaccia con la stessa impietosità con cui inebria chiunque la possieda o creda di possederla. Perché nessuno la possiede davvero. La violenza schiaccia tutto quello che tocca. Finisce con l’apparire estranea a colui che la esercita come a colui che la subisce».

Dicendo femminicidio si delinea un perimetro specifico, quello dell’omicidio di genere. Non è solo la morte provocata da qualcun altro, è la morte di donne che in quanto tali, quasi nella totalità delle volte, prima hanno subito violenza e poi sono morte per mano di chi, più o meno consapevolmente, si è arrogato il diritto di deciderle vive o morte, libere o schiave delle botte. Perché donne, perché oggette di un possesso che le vuole velate e spente. Ferme e controllate a vista.

Il femminicidio è omicidio di genere. Non è la gelosia a picchiare, non è il senso del possesso a strangolare

La subordinazione, la violenza di genere, che sia verbale, fisica o sessuale e l’omicidio sono tutte espressioni culturali, il più delle volte. Il senso del possesso che le scatena è culturale. E se questo è spaventoso e sconcertante, rappresenta al tempo stesso il margine del cambiamento. La cultura può essere decostruita.

Si parla di relazioni tossiche, di gelosia incontrollata, di litigi furibondi quando si deve individuare la causa del femminicidio. Si dovrebbe parlare invece di cultura patriarcale, del ruolo decorativo riservato alle donne nella gran parte dei contesti sociali, della retorica del possesso che, nolente o volente, è filtrata fin sotto la nostra pelle. Si dovrebbe rinominare i fatti, per poterli scrivere diversamente giorno dopo giorno: la gelosia non picchia le donne, il senso del possesso non le strangola, non è l’incapacità di rispettarle che le prende a coltellate o a martellate. Sono, gonfi di queste mancanze, gli uomini a farlo. O meglio ancora, le creazioni di una società patriarcale e misogina che dai suoi albori le ha picchiate e uccise, fino ad arrivare, nel 1990, alla necessità di utilizzare un termine che identifica un fenomeno globale, il femminicidio.

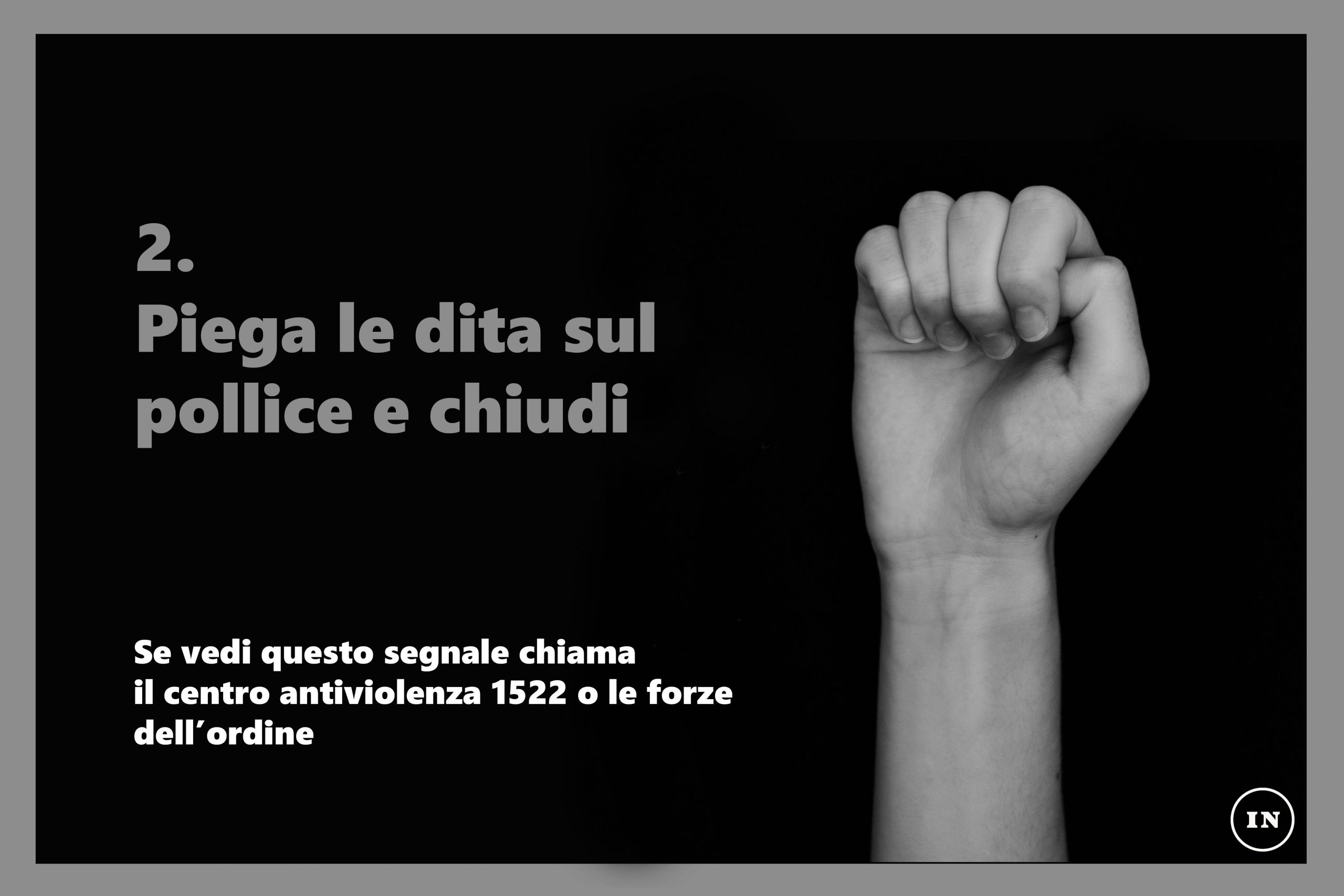

Fotografia di Martina Lambazzi

Fotografia di Martina Lambazzi

Michela Murgia, per L’Espresso, ha scritto che: «la morte delle donne per ragioni patriarcali è il frutto di un clima culturale diffuso e sul lungo periodo si combatte solo con strumenti educativi contro gli stereotipi di genere, attraverso progetti nelle scuole sin dalla prima infanzia e leggi per abbattere la discriminazione delle donne in ogni ambito. In Italia però, a fronte di una resistenza culturale fortissima anche politica sulla questione dei ruoli di genere, si è sempre preferito lasciare questa strada alla sensibilità occasionale e variabile delle realtà locali, scegliendo invece come via istituzionale quella dell’inasprimento delle pene alla fine della catena della violenza, cioè quando delle donne ci sono già i cadaveri».

L’educazione sentimentale e relazionale è fondamentale, affinché venga riscritta e raccontata daccapo la genealogia sana delle relazioni, del rapporto con l’altra persona. Vanno progressivamente cancellate e sostituite con consapevolezze paritarie e inclusive tutti quegli automatismi che danno per scontate la ragionevolezza e l’accondiscendenza del genere femminile. Va sradicato il presupposto che sia un genere paziente, pronto al peggio – quasi in senso fatalistico – nelle relazioni umane. Non ci sono caratteristiche, come dolcezza, fragilità, passività o rassegnazione che siano incise per natura sul corpo di una donna quando viene al mondo. Al contrario costituiscono un cortocircuito che indottrina ad esserlo e proprio per questo non sono tratti incontrovertibili. Così come non sono indelebili nella mente degli uomini che così le guarda.

La vittimizzazione secondaria: la colpevolizzazione indotta della vittima

Uno studio redatto lo scorso anno dalla direzione centrale della polizia criminale (DCPC) ha messo nero su bianco dei numeri che lasciano praticamente niente all’immaginazione: il 2019 finiva con 111 donne uccise, di queste l’88,3% per mano di una persona conosciuta. Per la precisione: 55 donne sono state uccise dal partner con cui avevano una relazione in corso e 13 dal partner precedente. 25 sono morte per volontà di un familiare, come genitori e figli, e 5 per mano di colleghi e amici. Le donne uccise nel 2020 sono state invece 112, una in più dell’anno precedente.

Vengono uccise intenzionalmente da persone che le frequentano e che le vogliono diverse da come sono, che le vogliono come loro le pensano e le decidono. Esistono liste dei femminicidi, dove giorno dopo giorno, vengono registrati i nomi delle donne vittime di omicidio di genere: 41 finora nel 2021. L’ultima è stata Vanessa Zappalà, una ragazza di ventisei anni uccisa lo scorso 23 agosto dall’uomo con cui aveva chiuso la loro relazione, Antonio Sciuto. Come molte altre donne, anche lei lo avevo denunciato ripetutamente per stalking, tanto che il gip di Catania aveva predisposto gli arresti domiciliari, poi revocati con l’emissione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da Vanessa.

Durante un’intervista di qualche giorno fa, Valerio de Gioia, giudice della prima sezione del Tribunale penale di Roma, ha spiegato che «c’è stata decisamente un’impennata di casi di maltrattamenti in famiglia, soprattutto quelli in cui si verifica la cosiddetta “violenza assistita”, la violenza perpetrata davanti ai figli minori. E sempre più spesso i maltrattamenti degenerano nell’omicidio. Sono rimasto molto colpito dai fatti degli ultimi giorni, è una sequenza che pare infinita e i mesi estivi diventano esplosivi, come spesso accade in occasione di festività e ferie. Non è casuale che le violenze aumentino in quei momenti che rompono la routine del lavoro, in cui ci sono altre problematiche e si passa meno tempo tra le mura di casa. Le ferie e le feste sono momenti che possono fare esplodere situazioni già gravemente compromesse. […] Questi episodi parrebbero una serie di delitti annunciati. Amici e familiari hanno in molti casi confermato che la vittima era preoccupata».

Fotografia di Martina Lambazzi

Fotografia di Martina Lambazzi

Non soltanto le misure preventive riguardanti l’educazione e la sensibilizzazione sono abbandonate perlopiù a campagne di propaganda o ai moti indipendenti del volontariato, ma anche le misure restrittive, che potrebbero, in alcuni casi, salvaguardare e assicurare la vita di molte donne in pericolo vengono meno. Inspiegabilmente reati come la violenza domestica e lo stalking vengono sottovalutati e non gestiti con la tempestività di cui necessitano.

Riguardo alla prevenzione e alla tutela delle donne quotidianamente esposte a violenza, Valerio de Gioia ha messo in luce le criticità del Codice Rosso, perché pur essendo «un ottimo strumento ha però un presupposto fondamentale: parte da una denuncia di atti persecutori, maltrattamenti o minacce. Il che significa che se la vittima denuncia il meccanismo si attiva immediatamente, […] in assenza di denunce chi è già vittima di reati spia (reati come minacce, stalking o maltrattamenti) diventa inutilizzabile. […] È stato un passo in avanti significativo, ma resta insufficiente e va potenziato soprattutto per il dopo. Se il provvedimento adottato in via di urgenza non si traduce in una definizione celere del processo i tempi si allungano enormemente e di fatto si lascia la donna sola».

L’assistenza prima e la tutela poi sono rette da una stabilità eccessivamente precaria, che nella gran parte delle volte e nel migliore dei casi conduce le vittime di maltrattamenti e violenze a sviluppare ansie e traumi, difficili sia da gestire che da superare. Altro risultato ottenuto dall’addomesticamento acritico della cultura patriarcale è la dottrina del senso di colpa, introiettata a tal punto che la vittima è sempre un po’ colpevole per automatismo, e lo stesso iter giudiziario la sottopone ad uno stress emotivo enorme. Come aggiunge Valerio de Gioia, infatti, «la persona che subisce violenza, già traumatizzata, deve presentarsi più volte in udienza, per anni è costretta a raccontare e ricordare quanto ha subito, magari con l’avvocato di controparte che cerca di mettere in luce criticità. Ed è qui che si verifica un fenomeno che in Italia è purtroppo ancora molto frequente: la vittimizzazione secondaria e […] un conto è denunciare il furto di una macchina e tirare avanti un procedimento per tre anni in cui devo ripetere cosa è successo, un conto è ripetere per tre anni le violenze subite, rispondendo a una lunga serie di domande che in alcuni casi riportano a galla tutto, magari accompagnate da tentativi di delegittimare la denuncia. La difesa e il contraddittorio sono un sacrosanto diritto, ma le vittime vanno tutelate anche dopo».